在强手林立的中国智能车未来挑战赛夺得三连冠,不是没有原因的。交大在人工智能领域,尤其是计算机视觉领域,拥有国内领先的实力。

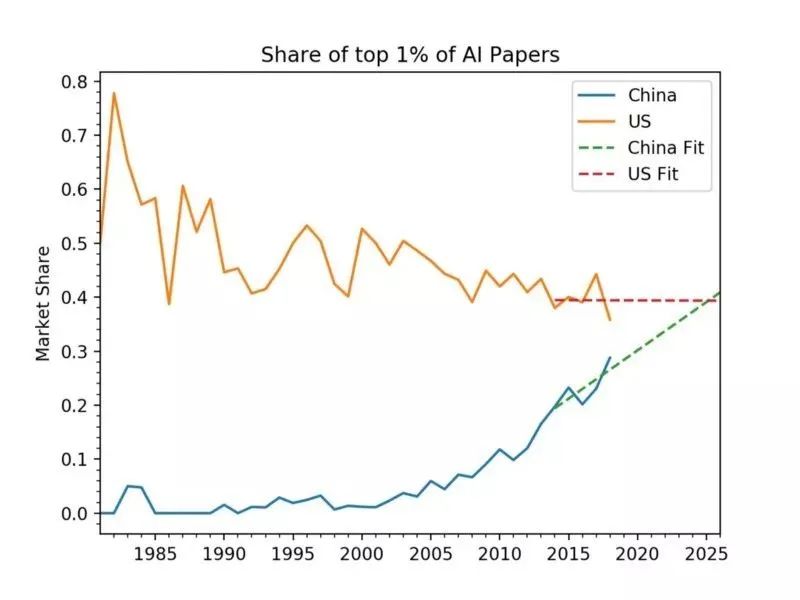

2019年初,位于华盛顿州西雅图的艾伦人工智能研究所(Allen Institute for Artificial Intelligence,Ai2) 发布了一项新的研究报告,显示中国的人工智能研究在质上开始有了赶超美国的趋势。研究团队创建了一个名为 Semantic Scholar 的工具,用以搜索和分析在线发表的科研论文。通过这个工具,Ai2 的研究人员不仅比较了中国 AI 研究论文的数量(Semantic Scholar 的数据显示,自 2005 年以来,中国发表的人工智能论文数量已经超过了美国),还能根据他们在其他论文中的引用次数来判断这些论文的质量。

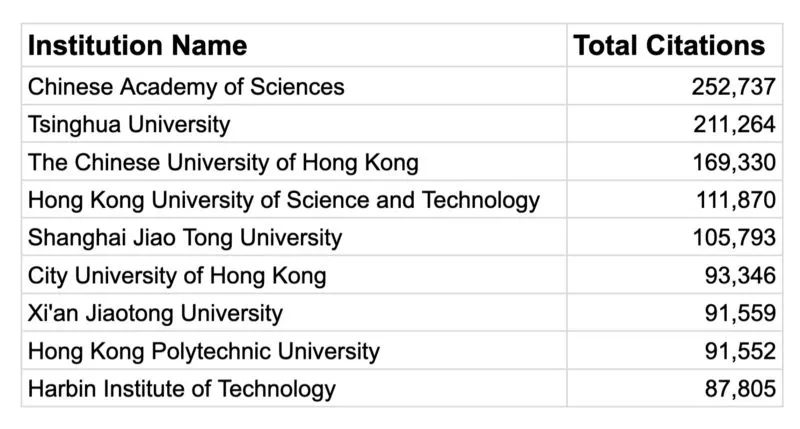

数据显示,论文被引用次数最多的中国学术机构第一位是庞大的中科院,而西安交通大学则位于大陆高校第三位,仅次于清华大学和上海交通大学,引用次数高达91559次。面对国际人工智能浪潮的兴起,西安交通大学始终紧盯国家重大需求,超前布局,主动作为,早在2018年就开设人工智能拔尖人才培养试验班,积极探索人工智能创新人才培养的新模式。

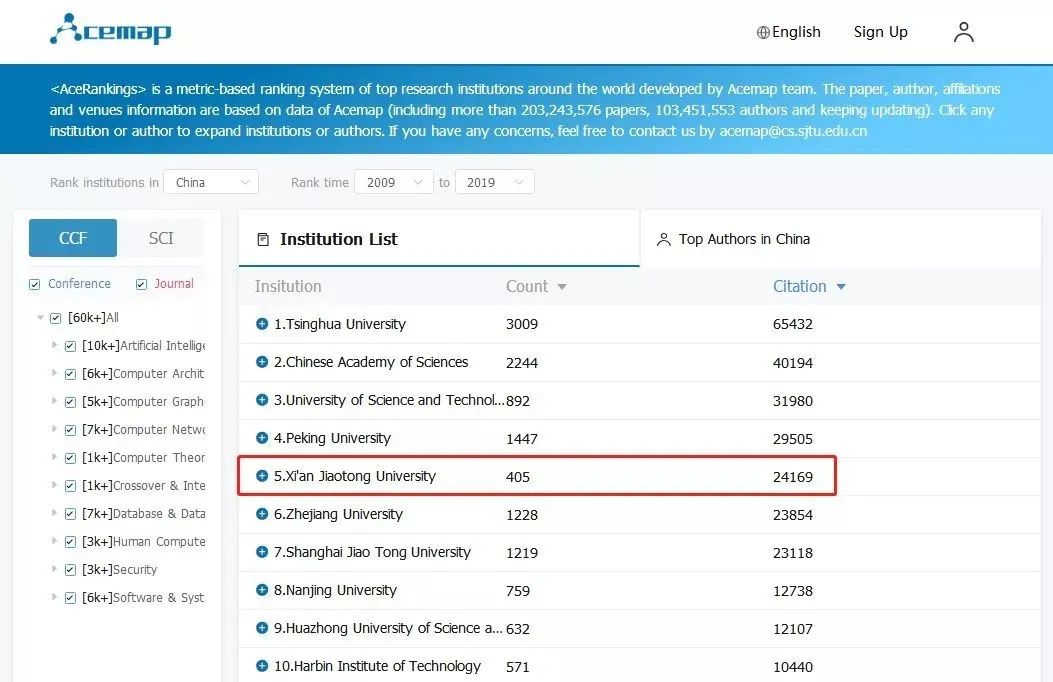

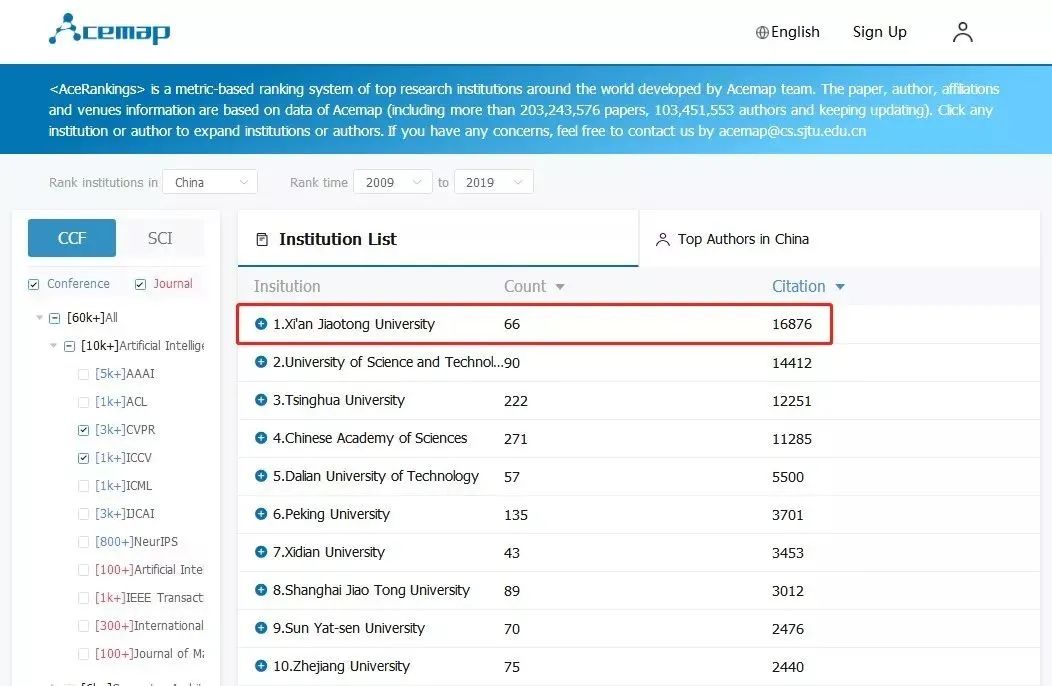

2019年8月,Acemap团队开发了全球顶级研究机构排名系统AceRankings,该排名系统根据中国计算机学会(CCF)推荐的A类会议和期刊上发表论文的引用量,对中美Top50的研究机构和相关学者进行了排名。西安交大在2009至2019年十年间论文引用量位居全国研究机构第五名,进入前五名的机构还包括:清华大学、中国科学院、中国科学技术大学和北京大学。

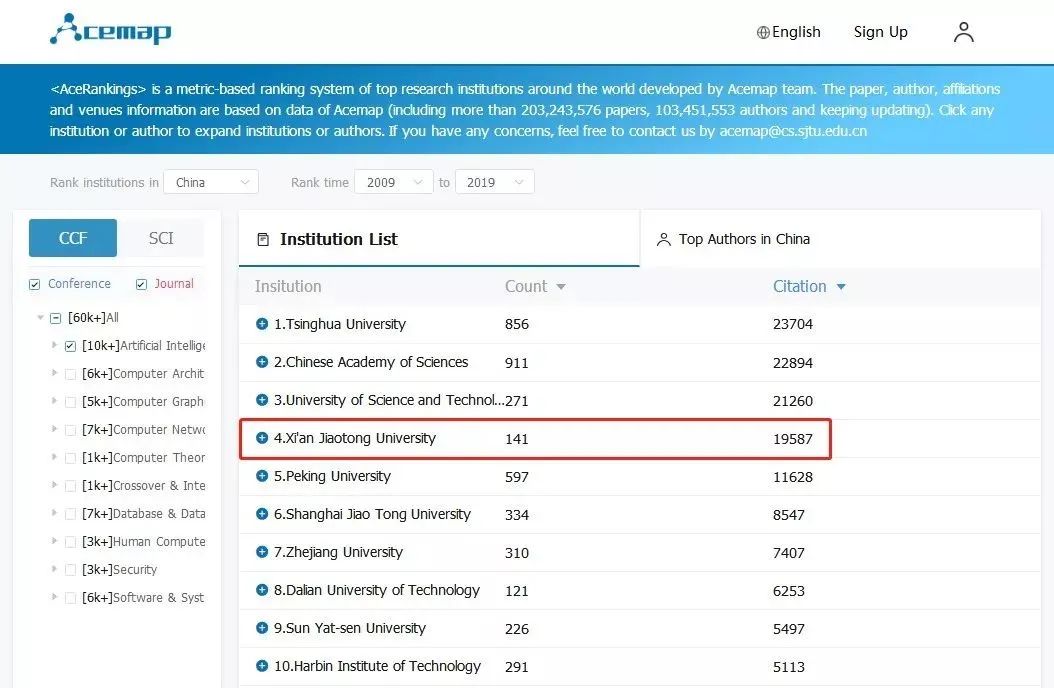

该排名系统的数据库涵盖了人工智能、计算机体系结构、计算机图形学、计算机网络、计算机理论、数据挖掘、人机交互、软件工程等众多领域,收录了6万余篇论文。根据过去十年期间的统计数据,西安交大在CCF推荐的A类会议和期刊上发表论文405篇,引用量2.4万余次。特别是,在人工智能领域,西安交大发表论文141篇,引用量1.9万余次,引用量位居全国第4名;在计算机视觉与模式识别领域两大顶级会议CVPR(IEEE国际计算机视觉与模式识别会议)、ICCV(IEEE国际计算机视觉大会)上发表论文66篇,引用量1.6万余次,引用量位居全国榜首。

同时,西安交大3名师生进入人工智能领域国内学者前20名,包括张祥雨(已毕业,就职旷视科技)、郑南宁教授和袁泽剑副教授,彰显了西安交大在人工智能领域的研究实力。值得一提的是,在美国学者Top50榜单中,西安交大人工智能学院院长、兼职教授孙剑博士高居榜单第2名(注:由于孙剑博士2009-2019年的论文大多是在微软期间完成的,所以被系统归类到美国学者榜单中),体现了西安交大在人工智能领域的国际影响力。

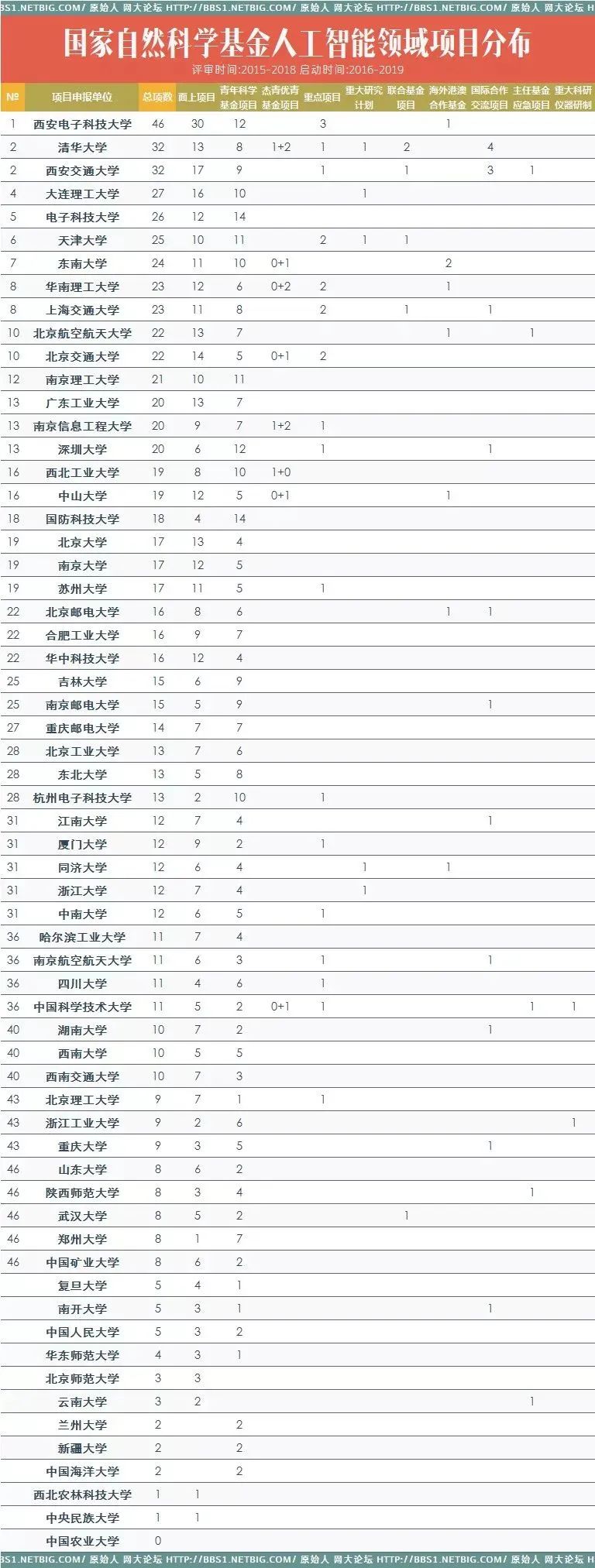

另外,根据第三方数据统计,高校2015-2018年获人工智能领域国家自然科学基金项目数,西安交通大学与清华大学并列全国第二。

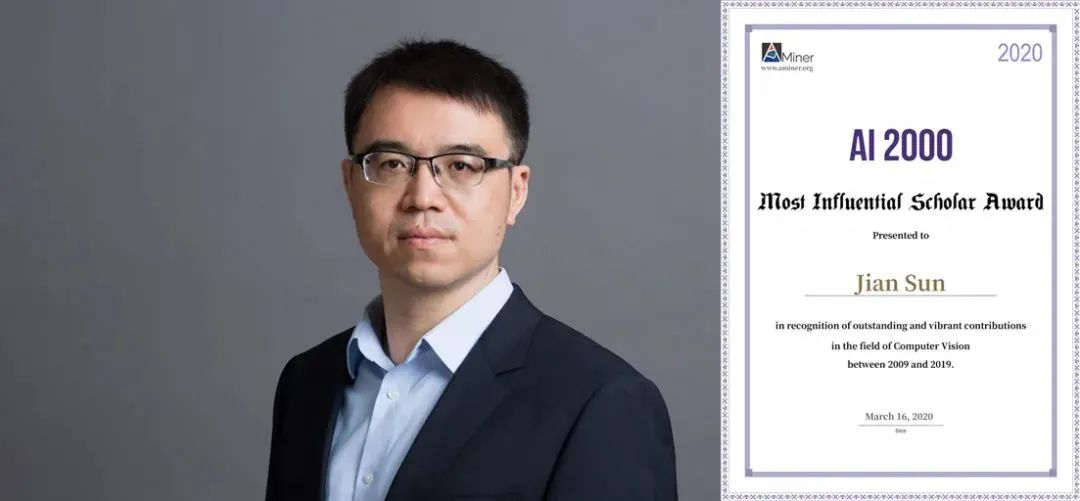

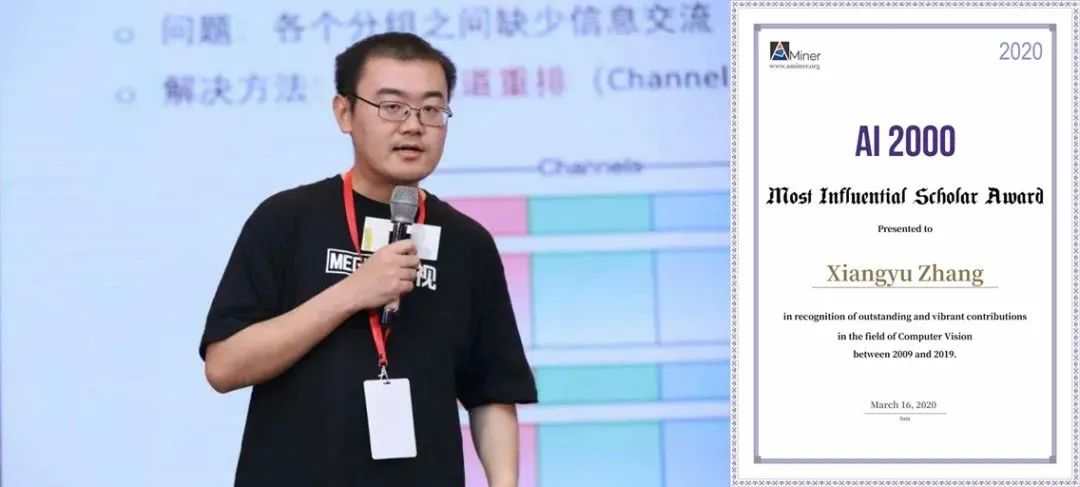

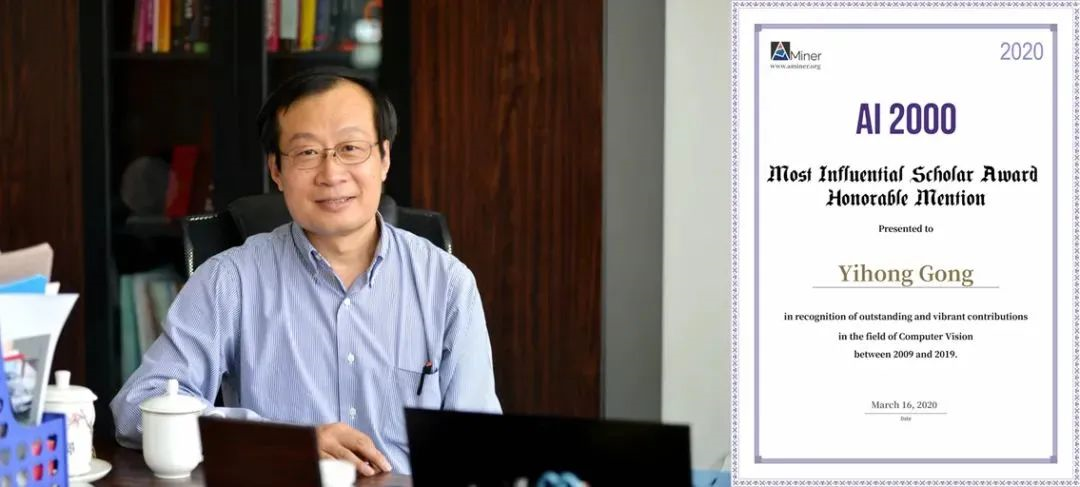

2020年初,AI2000人工智能全球最具影响力学者榜单发布,交大人工智能学院院长、兼职教授孙剑,软件学院院长龚怡宏教授,旷视研究院基础模型组负责人、校友张祥雨入选。在AI2000计算机视觉全球最具影响力学者排行榜上,孙剑教授高居全球第2,张祥雨博士位列第4,龚怡宏教授位列第66。

“AI2000人工智能全球最具影响力学者榜单”由清华-中国工程院知识智能联合研究中心与清华大学人工智能研究院共同发布。该榜单涵盖了经典AI、机器学习、计算机视觉、自然语言处理等人工智能学科20个子领域,收集整理了全世界1.3亿学者发表的2.7亿篇学术论文,参考了近10年学术论文的引用情况,遴选出人工智能领域最具影响力的顶尖学者。

孙剑

孙剑,1997年在西安交通大学自动控制专业获得学士学位,2000年、2003年在人工智能与机器人研究所获得硕士和博士学位(导师郑南宁院士),现任旷视(Face++)首席科学家、旷视研究院院长,西安交通大学人工智能学院院长、兼职教授。孙剑教授自2002年以来在CVPR、ICCV、PAMI等顶级学术会议和期刊上发表学术论文100余篇,两次获得CVPR最佳论文奖(2009、2016),H-index 76,2010年被美国权威技术期刊MIT Technology Review评选为“全球35岁以下杰出青年创新者TR35”。

张祥雨

张祥雨,2008年考入西安交通大学,2009年转专业进入软件工程专业学习,2012年取得软件工程学士学位,获得推荐免试资格在交大进行硕博连读,并入选西安交通大学与微软亚洲研究院博士生联合培养项目,师从孙剑博士和何恺明博士,于2017年取得博士学位,现任旷视科技研究院基础模型组负责人。2019年入选福布斯中国30岁以下精英榜。

目前,张祥雨团队的研究方向包括高性能卷积网络设计,AutoML与自动化神经网络架构搜索,深度模型的裁剪与加速等。曾在CVPR/ICCV/ECCV/NIPS/TPAMI等顶级会议/期刊上发表论文20余篇,H-index 18,获CVPR2016最佳论文奖,并多次获得顶级视觉竞赛如ImageNet 2015、COCO 2015/2017/2018冠军。代表作包括ResNet/ShuffleNet v1/v2等,在业界得到广泛应用。

龚怡宏

龚怡宏,视觉信息处理国家工程实验室副主任、IEEE Fellow,研究领域包括机器学习、模式识别、多媒体内容分析等。在日本东京大学获电气电子工学学士、硕士、博士学位。毕业后,先后在南洋理工大学、卡耐基梅隆大学计算机学院任教,曾任NEC中国研究院首席科学家。2012年4月,龚怡宏全职受聘于西安交大。2019年4月起任西安交大软件学院院长。研究领域包括机器学习、模式识别、多媒体内容分析等,在相关领域发表论文200多篇,H-index 62。

此外,交大人工智能和自动控制学科培养的杰出人才还有:

汪涛

汪涛,1994—1997年就读于交大自动控制专业,获硕士学位。 华为常务董事、产品投资委员会主任,17名董事之一。1997年加入华为,历任无线研发经理、UMTS国际产品行销副总裁、欧洲片区产品行销总裁、华为意大利&瑞士子公司总经理、无线网络产品线总裁、网络产品线总裁、产品与解决方案总裁等职务。现任产品投资评审委员会主任、ICT战略与Marketing总裁、ICT基础设施业务管理委员会副主任。

楚庆

楚庆,1985—1989年就读于交大电气自动化专业,获工学学士学位。1996年毕业于交大模式识别与智能控制专业,获硕士学位。 现任紫光展锐董事、CEO,曾任任华为公司战略与技术副总裁、海思半导体首席战略官。紫光展锐是我国集成电路设计产业的龙头企业。楚庆是移动通信和微电子多个重要领域的产业和技术开创者,曾创办和带领多支手机芯片团队,发布中国第一套手机芯片(CDMA)、最早的TD-SCDMA手机芯片、中国第一套WCDMA手机芯片,是中国首个量产GSM基站的主要技术负责人之一,是全球宽带软件无线电基站技术的主要开创者,是全球首个广域物联网标准NB-IOT的主要发起人和产业推动者。

张彤

张彤, 信号处理、集成电路和存储系统领域著名学者。1995年本科、1998研究生毕业于交大,分别获学士、硕士学位。2002年在明尼苏达大学取得博士学位。随后加入伦斯勒理工学院任教,现为该学院电气、计算机和系统工程系教授。他目前专注于计算机系统设计、以数据为中心的异构计算等领域。 2020年,因对数据存储的系统设计和VLSI实现的贡献当选IEEE Fellow。

冯汉平

冯汉平,1997年毕业于西安交通大学自动控制专业,获工学学士学位,2000年获交大系统工程专业工学硕士学位,2003年获美国马萨诸塞大学电子与计算机工程博士学位。曾担任Google(美国)资深软件工程师、 Google(中国)技术总监、谷歌(中国)无线和Android团队技术负责人, 高德技术副总裁,凯立德首席技术官。现为宽凳科技联合创始人兼CTO。

李卓

李卓,1998毕业于西安交通大学自动控制专业,获学士学位。2001年毕业于西安交通大学检测技术与自动化装置专业,获硕士学位。2005年毕业于德州A&M大学,获计算机工程博士学位。 现任全球最大的EDA软件提供商美国Cadence Design Systems 研发总监,IEEE计算机辅助设计期刊副主编,设计自动化大会(DAC)执委及Designer Track 主席。 2017年因在集成电路物理综合和建模方面的贡献当选IEEE Fellow。

华刚

华刚,1999年毕业于西安交通大学电信学院,获学士学位。2002年在西安交大模式识别与智能系统研究所获得硕士学位。2006年在美国西北大学获得电气与计算机工程博士学位。华刚博士先后在 IBM、诺基亚任职,2015 年,加入微软亚洲研究院,任微软研究院首席研究员。2016年获选IAPR Fellow 和ACM Distinguished Member。 2018年当选IEEE Fellow。他的研究重点是计算机视觉、模式识别、机器学习,人工智能,和机器人,及相关技术在云和移动智能领域的创新应用。他在2008年创立和奠基了微软的人脸识别引擎,现在已发展成为微软认知服务(Cognitive Services)中的人脸识别应用程序接口(Face API)。 现为便利蜂副总裁暨首席科学家。

付昀

付昀, 美国东北大学电子与计算机工程系教授。2001年获交大信息工程专业学士学位,2004年获交大模式识别与智能系统专业硕士学位,同年赴美国伊利诺伊大学-厄本那香槟分校(UIUC)攻读博士学位,2008年获得电子与计算机工程方向博士学位。他的主要研究方向是机器学习和计算智能的跨学科研究,大数据挖掘、计算机视觉、模式识别、信息物理系统。 他是IEEE Fellow、OSA Felow、SPIE Fellow、IAPR Fellow、ACM Life Distinguished Member。

|